In dem erwähnten Bericht wurde das Schicksal der originalen Geuneerde Provincien detailliert beschrieben. Deshalb erwähne ich hier nur die wesentlichen Daten:

Im Jahre 1602 gründeten niederländische Kaufleute die „Vereenigte Oostindien Companie“, und beschlossen, unter anderem, vier Schiffe von 300 Lasten bauen zu lassen. Ein dafür angeordnetes Besteck machte nachfolgende Abmessungen zur Vorgabe: Länge 130 Fuß, Breite 35 Fuß, Tiefe 16 Fuß.

Geuneerde Provincien war eines dieser Schiffe und wurde 1603 in Amsterdam auf der neuen Papenburg-Werft erbaut.

Noch im gleichen Jahr stach sie mit einer Flotte in See, mit dem Ziel Bantam (Indonesien), wobei sie gleich in Gefechte mit konkurrierenden Portugiesen verwickelt wurde.

Sie diente fortan auf mehreren Reisen als bewaffneter Handelsfahrer in der Verbindung zwischen Holland und den „Gewürzinseln“

Im Jahre 1612 ereilte sie ihr Schicksal in einem Sturm vor Mauritius, auf der Rückfahrt nach Holland.

Geuneerde Provincien 1603

Text und Fotos: Horst Schuller

Ausgangspunkt waren die mir vorliegenden Pläne der Geuneerde Provincien. Fleißige Leser von „DAS LOGBUCH 46. Jg.2010 H.4“ erinnern sich sicher noch an den Bericht von Cor Emke, übersetzt aus dem holländischen von Horst Menzel. Diesem Bericht war auch dieser Satz Pläne im Maßstab 1:100 beigefügt. Den gleichen Artikel findet man außerdem auch in dem niederländischen Journal „Scheepshistorie Band 1“.

Geschichte des Schiffes

Das Modell

Die Baubeschreibung folgt hier aus Platzgründen in Form von Schlaglichtern auf einige Besonderheiten. Das meiste davon folgt oft beschriebenen Pfaden.

Da ich dieses Modell nicht komplett ausbauen wollte, sondern erst vom Overloopdeck beginnend aufwärts den Ausbau begann, wählte ich als Baumethode „Überkopfbauweise“ mit „falschen“ Spanten. Diese wurden später gegen endgültige Spanten ausgetauscht. Dieses Verfahren bot eine gute Bezugsfläche für das Einmessen der verschiedenen Details, wie Decks- und Bergholzverlauf, sowie Stückpforten usw.

Zum ersten Eindruck meines Modells muss ich folgendes erklären: Als meine Frau diesen, auf den Kopf gestellten Spantenrahmen sah, sagte sie, dies sei das hässlichste Modell, dass ich jemals gebaut hätte. Ich erklärte ihr, dass der etwas krude Sperrholzeindruck noch völlig verschwände, und dann nur noch wunderbares Kirschbaumholz sichtbar wäre, und vor allem, die oberen Hilfsspanten vollständig beseitigt würden. Meine Überzeugung war: Aus dem hässlichen Entlein würde noch ein stolzer Schwan!

So wurde der gesamte untere Rumpf, vollständig beplankt, verschliffen und grundiert. Den oberen Teil der falschen Spanten habe ich anschließend mit einigen weiteren Stracklatten versehen. Es entstand so eine Art von Käfig, innerhalb dessen später die richtigen Spanten verlegt werden können.

Beginnend mit dem Achterschiff wurden dann die richtigen Spanten eingesetzt, sowie entsprechend, die falschen Spanten entfernt. Dann konnte ich auch die Berghölzer auf Höhe des Oberdecks anbringen, und die darunter liegende steuerbordseitige Plankenlage anfügen.

Auch die Struktur für das Achterschiff nahm bald Form an. Hier stellten sich noch Fragen zum Bereich der Galerie. In den Plänen ist jeweils nur ein seitlicher Zugang möglich, und ein Abtritt ist überhaupt nicht zu erkennen. Ich konnte nicht glauben dass hier nur Nachttöpfe ausgeleert wurden.

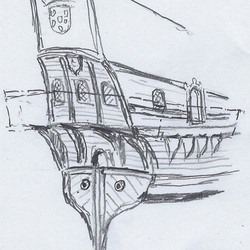

An dieser Stelle sind die, ansonsten hervorragenden Pläne von Cor Emke, etwas undeutlich. Ich hatte deshalb in einer eigenen Skizze versucht, die örtliche Situation an meinem Modell darzustellen, und diese dann auch so gestaltet.

Bei der Vorbereitung des Innenausbaus tauchte für mich ein größeres Problem mit den Winden auf. Die Anordnung der Ankerwinde so dicht an der Ankerbeting schien mir nicht sehr funktional zu sein.

Durch den, bei dieser Bauweise seitlich am Fockmast vorbeiführenden Sprietmast mit seinem Widerlager verengten Bugbereich, wäre ein Einholen des Ankerkabels, mittels eines Kabelaars, außerordentlich schwierig. Die Männer an der Winde, und die, beim ein- und ausknüpfen des Ankerkabels, stünden sich gegenseitig in der Quere. Hier habe ich entschieden die Winde mittschiffs anzuordnen, und zwar als Doppelwinde über zwei Decks. Dies hätte den Vorteil der leichteren personellen Zugänglichkeit, sowie der Möglichkeit, mit doppeltem Personal an der Winde zu stehen; das heißt, oben und unten. Der obere Windenteil dient dann gleichzeitig dem Bedienen der Groß- und Fockfallen, gegebenenfalls auch der Fall der Besanrute.

Nachdem ich die Windenfrage für mich geklärt hatte, setzte ich den inneren Ausbau mit der Konstaplerkammer und Pinne, sowie der Ankerbeting mit dem Widerlager für den am Fockmast vorbeiführenden Sprietmast fort.

Als Vorbereitung für den Decksausbau sollte das Baby nun auch seine Zähne bekommen. Das heißt, die Lafetten der Kanonen habe ich von einer stufig zusammengeleimten Leiste abgesägt. Genauso bin ich mit den angedeuteten Rädern als Scheiben von einem Rundholz verfahren. Die Kanonenrohre habe ich diesmal aus dem Handel erworben, ich hatte einfach keine Lust diese selbst zu gießen.

Im inneren Bereich gab es nun Fortschritte in zwei Ebenen.

Auf dem Overloopdeck wurde die Ergänzung weiterer Deckdetails, wie zum Beispiel den Lenzpumpen und ihren Sammelbehältern, fortgesetzt. Hier war die Einbettung für die Maus des Kolderstocks interessant, welche natürlich noch eingefasst wurde. Außerdem kamen die ersten Geschütze in Position, solange dieser Bereich noch zugänglich ist. Ich habe diese bewusst nicht getakelt, weil dies bei der gegebenen Größe ziemlich heikel war. Der Hauptgrund war aber, und das galt für das gesamte Overloopdeck, man kann nach dem Ausbau des Oberdecks kaum noch etwas davon sehen. Trotzdem hatte ich es nicht über mich gebracht auf diesen sonstigen Ausbau zu verzichten. Betrachter werden es zwar kaum erkennen, aber ich weiß es: „er existiert“.

Nach dem Verlegen der ersten Balken des Oberdecks war auch die Position der Doppelwinde gut zu erkennen. Sie erstreckt sich über zwei Decks, und ist auf dem Overloopdeck für das Kabelaar der Ankerkabel zuständig, während vom Oberdeck aus die verschiedenen Fallen der Rahen bedient werden.

Da die Kardeele der jeweiligen Fallen immer nur horizontal auf die Winde geführt werden dürfen, bei schrägem Zug wäre die Funktion der Winde in Frage gestellt, zeichneten sich hier bereits einige notwendige Anpassungen im Bereich der Back und des Kajütdecks ab.

Die richtige Position der Brot- und Flaschenkammer, sowie der Kombüse war recht schwierig zu finden, denn die Originalpläne machten hierzu keine Aussage und die entstandenen Platzverhältnisse ließen auch nicht so viel Spielraum. Da ich diese Einrichtungen nicht weglassen wollte, wählte ich deren Position nach meinem eigenen technischen (maritimen?) Verstand, bzw. die BATAVIA in Lelystad stand hier als Pate.

Eine ebenfalls spezielle Situation stellte das Backschott mit der Läuseplicht dar. Wenn man davon ausginge, dass, wie auf der Zeichnung angegeben, das Oberdeck bis nach ganz vorne durchgezogen würde, blickte man zwar auf ein schönes geklinkertes Backschott, evtl. mit Wappendarstellungen; es entstünde aber im Bereich der Läuseplicht, bei schwerer See, eine Art von „Badewanne“. Das Wasser könnte so nur schwer ablaufen. Ich habe deshalb das Niveau der Läuseplicht etwas angehoben, was das Schott zur Back wesentlich verkleinert. Aber er Zugang vom Oberdeck zur Läuseplicht ist immer noch gut durch eine Kriechtür möglich. Auch bei diesem Gedanken stand die BATAVIA Pate.

Ich hoffe meine Erläuterungen erscheinen nicht als „Anmaßung“, und Cor Emke oder Ab Hoving mögen mir verzeihen. Aber genau deshalb baue ich auch keine VICTORY, weil alles was man dort macht, selbst geringe Maßungenauigkeiten, sind zwangsläufig einfach „Fehler“.

Der weitere Decksausbau ging zügig vorwärts, mit der ausgebauten Kajüte für Schiffer und Oberkaufmann, dem Platz für den Kolderstock, sowie der erkennbaren Position der großen Winde. Auch im vorderen Bereich erhielt das Galion seine ersten markanten Details

Mit dem Ausbau des Halbdecks wurde auch jetzt der „Souffleurkasten“ für den Rudergänger am Kolderstock, und die Grätings zu den Luken sichtbar.

Bei dem Blick auf das Gesamtmodell fällt jetzt sicher das längs laufende Dekoband auf. Das stellte mich vor einige Probleme, denn geschnitzt würden dies zu dick auftragen, gemalt würden die Kanten zu wacklig und ungenau werden (auf dem Originalschiff wurde das sicher gemalt). Und so entschloss ich mich die Elemente mit Buntkarton auszuschneiden, bzw. die Rundform auszustanzen, diese mit Lack zu tränken, und dann aufzukleben. Diese Methode hatte ich dann auch an anderen Stellen verwendet.

Der Fokus wanderte nun auf die Ausgestaltung des Heckspiegels. Hier lag mir lediglich der Entwurf von Cor Emke vor, den ich etwas „interpretiert“ habe. Die Wahrheit ist, alle meine Schnitzversuche sahen aus, als hätte das Schiff gerade eine Seeschlacht mit großer Not überstanden. Ich wählte, wie vorher schon beschrieben, deshalb ein entsprechendes passendes Wappen, druckte dies auf Fotopapier aus, klebte es auf den Spiegel, und umrahmte es mit einigen kleinen Schnitzereien.

Zur Vervollständigung des Heckspiegels ging es also weiter mit der Heck- und Seitengalerie. Was bisher nur als Kartonschablone dargestellt war, wurde nun fertiggebaut. Die Besonderheit ist hier die Auswahl der Dekoration.

Hier erlaubte ich mir wieder einmal eine eigene Interpretation, indem ich die Wappen der damaligen sieben Provinzen umlaufend dargestellt habe. Und zwar wurden diese aus dem Internet kopiert, auf die richtige Größe bzw. Kleinheit gebracht, auf Fotopapier ausgedruckt, und entsprechend auf die von Figuren begrenzten Felder aufgeklebt.

Jetzt hatte das Vorschiff meine volle Aufmerksamkeit. Dies galt besonders dem verwickelten Aufbau des kompletten Galions. Es gibt hier keinen rechten Winkel und fast keine gerade Linie.. Gekrönt wurde das Ganze natürlich durch den Galionslöwen, zumidest soll das einer sein,der da das Galion „beherrscht“!

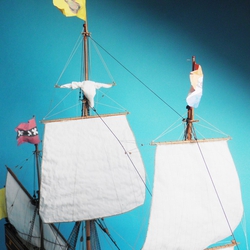

Takelage

Zu Beginn dieser Arbeiten warf ich doch noch eimal einen kritischen Blick auf den generellen Aufbau der Takelage. Kein Zweifel, die vorliegende, eigentümliche Ausführung mit einer Großbramrah, aber ohne Besansegel, ist wohl als Übergang zur generellem Takelage mit Bram- und Besansegel ausreichend dokumentiert (zB. Bei Vroom und Verbeek).

Dabei holte mich eine möglicherweise falsche Entscheidung aus der Anfangszeit wieder ein, indem ich die Knechte der Marsfallen, dichter als vorgesehen, am Mast angeordnet hatte. Ich hielt meine gewählte Position durchaus für vertretbar (entscheidungsfreudig, konsequent und falsch!?).

Denn dann las ich im Zusammenhang mit der Erstellung der Takelage noch einmal im Logbuch Artikel Jg.2010 H.4:

Zitat: „…Es fehlen die Pardunen. Stattdessen dienen die Fallen der Marssegel als Stütze nach achtern. Der holende Part des Falls der Großbramrah war mit einer komplizierten Hahnepotkonstruktion am Kreuzstag des Besanmastes befestigt usw.“

Ich bezweifle zwar, dass das mit den Fallen als achterliche Verspannung generell eine technisch seriöse Lösung darstellt, aber mit den vom mir zum Mast hin verlegten Knechten wurde diese Lösung völlig unmöglich.

Es ist anzunehmen, dass kein Kapitän mit einem Schiff in einem solchen Zustand, wie er bei mir entstanden ist, in See stechen würde.

Ich denke also, ich werde doch, Cor Emke möge mir verzeihen, an Fock- und Großmast Pardunen einführen. Sicherheit geht vor! Historisch unmöglich ist diese Entscheidung wohl nicht.

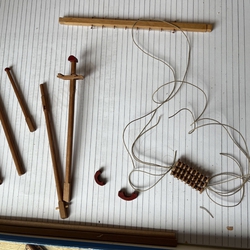

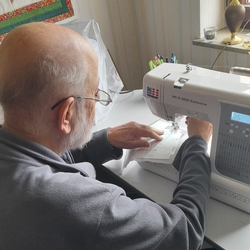

Ansonsten gab es beim weiteren Auftakeln viele wiederholende Routinen, wie Masten Stengen und Rahen, sowie Blöcken, Racks und Segel.

Die abschließenden Arbeiten bestanden aus der Fertigstellung der Besegelung, das Anfertigen der Anker, sowie der Laterne. Auch die Mannschaft wurde noch ergänzt. Nicht zu vergessen die Flaggen, die ich diesmal per Kopierverfahren aus dünnem Papier angefertigt hatte.

Impressionen des fertigen Modelles:

Literaturverzeichnis:

- Ab Hoving, Cor Emke „The ships of Abel Tasman”

- Herman Ketting „Prins Willem, Een zeventiende eeuwse Oostindievaarder”

- H.N. Kamer „Het VOC-retourschip“

- Ab Hoving „Modellen vertellen“

- Rob Napier „Valkenisse Retourschip of 1717“

- Wilhelm Vos “Batavia Cahier 1-6”

- Lanasta Verl. “Scheepshistorie 1-36”

- John Harland “Seamanship”

- Maike Priesterjahn, Claudia Schuster „Schwimmender Barock”

- Heinrich Winter “Der Holländische Zweidecker“

- Rolf Hoeckel „Modellbau von Schiffen des 16. Und 17.Jahrhunderts“

- Mondfeld „Historische Schiffsmodelle“

- Cor Emke/ Horst Menzel Logbuch 46. Jg.2010 H.4

Internet:

- https://www.vocsite.nl

- https://www.cultureelerfgoed.nl/onderwerpen/bronnen-en-kaarten/overzicht/pinas

Haben Sie Fragen zu diesem Bericht? Bitte benutzen Sie dazu unser Kontaktformular, oder melden Sie sich in unserem Forum an und stellen dort Ihre Fragen ein:

https://forum.arbeitskreis-historischer-schiffbau.de